Ein Teufelspakt ist das feierliche Versprechen, dem Teufel oder einem seiner Dämonen zu dienen. In der Überlieferung konnte dieser Pakt mündlich geschlossen werden, doch galt es als besonders wirkungsvoll, ihn auf jungfräulichem Pergament niederzuschreiben und mit Blut zu unterschreiben. Als Gegenleistung für Treue und die Hingabe der Seele gewährte der Teufel Macht, Reichtum oder andere Wünsche. Solche Vorstellungen von Pakten mit Dämonen finden sich in vielen Kulturen.

Ursprung und frühe christliche Vorstellungen

Seit den Anfängen des Christentums wurde stillschweigend angenommen, dass jede Form von Magie, Wahrsagerei oder Zauberei einen Pakt mit dem Teufel voraussetzte. Der Teufel erschien in Legenden gewöhnlichen Menschen in Not und bot ihnen Liebe, Geld oder Macht im Austausch für ihre Seele. Während der Hexenverfolgungen im Mittelalter und in der Renaissance wurde der Teufelspakt zum „Beweis“ für Ketzerei und damit ein zentrales Element vieler Prozesse.

Die Vorstellung von einem Bund mit übernatürlichen Wesen reicht jedoch noch weiter zurück. Schon König Salomo soll seine Weisheit und Macht durch ein Heer von Dämonen – die Dschinn – erlangt haben.

Frühe Theologen wie Origenes und Augustinus (4. Jh.) verurteilten Magie, da sie angeblich ohne Teufelspakt nicht möglich sei. Später bestätigte Thomas von Aquin, dass Magier „Wunder durch persönliche Verträge mit Dämonen“ vollbrächten.

Rituale und Zauberbücher

Die Anleitungen für Teufelspakte fanden sich in Grimoires – mittelalterlichen Zauberbüchern wie dem „Grimorium Verum“ oder „Clavicula Salomonis“. Dort hieß es etwa: Bei Sonnenaufgang solle man mit einem unbenutzten Messer einen Stab von einem wilden Nussbaum schneiden, Kerzen und einen Blutstein mitbringen, einen Dreieckskreis ziehen und darin die Beschwörung sprechen. Der Dämon sollte daraufhin erscheinen und Schätze gewähren – doch stets forderte er früher oder später die Seele des Magiers.

Teufelspakte in Legenden und Literatur

Vom Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert kursierten zahllose Geschichten über Teufelspakte. Meist war der Betroffene kein Hexer, sondern ein normaler Mensch, der der Versuchung erlag. Satan erschien als Mann oder Tier, half für einige Jahre – und forderte dann die Seele. Das berühmteste Beispiel ist Faust, der seine Seele an den Dämon Mephistopheles verkauft, um Jugend und Lust zu gewinnen. Solche Geschichten endeten meist tragisch und dienten als moralische Warnung.

Hexenprozesse und Teufelspakte

Mit den Hexenverfolgungen gewann der Teufelspakt an Bedeutung. Hexen galten nur deshalb als mächtig, weil sie einen Bund mit dem Teufel eingegangen waren. Dämonologen wie Johann Trithemius (1462–1516) beschrieben, dass Hexen nach einem feierlichen Schwur einem bestimmten Dämon lebenslange Treue schuldeten.

Unterschieden wurde zwischen privaten Pakten (ein geheimer Schwur) und öffentlichen Pakten, die bei Hexensabbaten oder sogar in Kirchen abgelegt wurden. Typische Merkmale:

- Absage an Gott und die Taufe

- Schwur der Treue zu Satan

- Unterzeichnung des Paktes mit Blut

- Empfang eines „Teufelsmals“ am Körper

- Rituale in umgekehrter Form (verkehrte Kreuze, linkshändige Unterschriften)

Unter Folter gestanden viele Angeklagte, solche Pakte abgeschlossen zu haben. Beweise in Form echter Dokumente waren selten, da man sagte, der Teufel nehme sie mit, um seine Diener zu schützen.

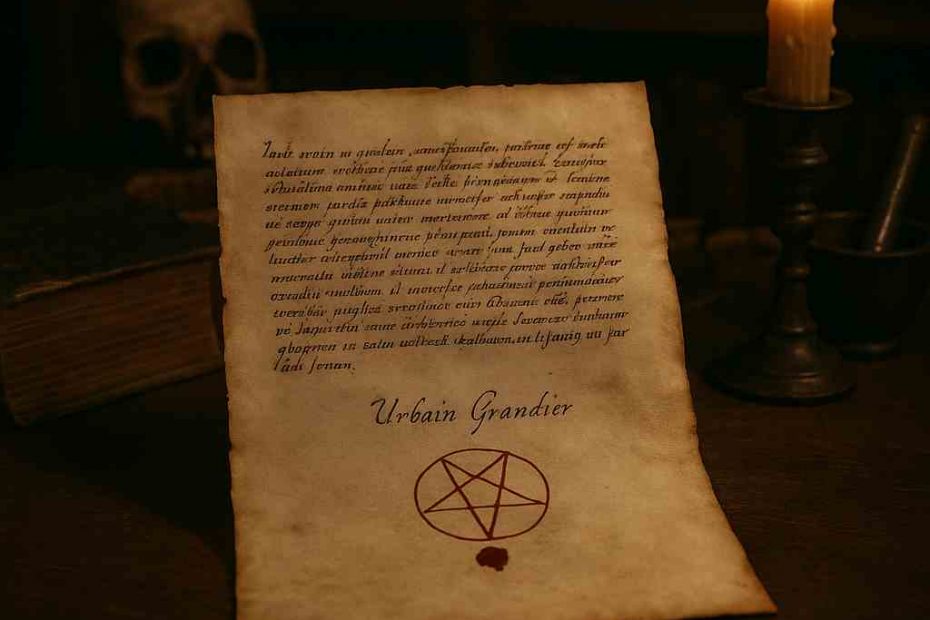

Ein berühmter Ausnahmefall war der Prozess gegen Urbain Grandier 1633 in Frankreich: Ein angeblich in Blut geschriebener und rückwärts verfasster Teufelspakt wurde als Beweis präsentiert. Grandier wurde verurteilt und verbrannt.

Von Theophilus bis Faust – prominente Beispiele

Eine der ältesten christlichen Geschichten handelt vom Kirchenverwalter Theophilus von Adana (6. Jh.), der seine Seele dem Teufel verkauft haben soll, um Bischof zu werden. Später sind Namen wie Louis Gaufridi (1611) oder Madeleine de la Paud überliefert, die ihre Abkehr von Gott schriftlich oder mündlich bekannten.

Bekannt blieb jedoch vor allem die Faust-Sage, die das Motiv des Teufelspakts weltweit prägte.

Teufelspakte in England und Europa

Während auf dem Kontinent die Teufelspakte zentrale Beweise in Hexenprozessen waren, standen in England meist die „Schadenszauber“ (maleficia) im Vordergrund. Erst das Hexereigesetz von 1604 stellte ausdrücklich auch Pakte mit „bösen Geistern“ unter Strafe. Matthew Hopkins, der berüchtigte Hexenjäger von 1645, legte seinen Opfern zahlreiche angebliche Teufelspakte zur Last.

Moderne Abgrenzung

Auch wenn viele moderne Hexentraditionen wie Wicca ausdrücklich betonen, nichts mit Teufelspakten oder Teufelsanbetung zu tun zu haben, berichten okkulte Kreise und esoterische Foren bis heute von Menschen, die bewusst einen Bund mit dem Teufel eingehen. Der Teufelspakt ist also nicht nur ein Mythos der christlichen Tradition, sondern eine Praxis, die über Jahrhunderte hinweg in Ritualen, Geheimlogen und individuellen Beschwörungen fortgeführt wurde. Bis heute fasziniert und verführt die Vorstellung, durch ein solches Bündnis Macht, Wissen oder Reichtum zu erlangen – ein Thema, das in Filmen, Serien und Büchern aufgegriffen wird und zugleich reale Nachahmer findet.